看啊,google 又出手了。

前段時間,一款帶有 Google 標識的全新虛擬現實應用悄無聲息(至少在國內 VR 圈子里如此)地登上了 Steam;隨后發生的一切,大家應該不難想象——以 UploadVR 為代表的國外虛擬現實站點在第一時間內放出了新聞報道,眾多國內 VR 媒體紛紛跟進轉載翻譯,不到 24 小時,全世界的 VR 愛好者都知曉了這款應用的名字:

Google Earth VR。

遵循慣例,和所有出自熱門大廠之手的熱門平臺應用一樣,從上架的第一個小時開始,來自全球的科技愛好者便開始圍繞著這款 VR 軟件展開了無休無止的贊美、討論與爭議:

有人堅信這是 Google 的再一次改變世界的壯舉,是「從一個勝利走向另一個勝利」的再次重演;

有人認為這款軟件看上去很美不假,但真正值得體驗的內容寥寥無幾,頂多只能算是個「再次證明 VR 徒有其表不堪重用」的繡花枕頭而已;

還有人認為這款應用純粹就是言過其實,預告片當中能看到的內容和實際上手接觸的東西全然就是兩碼事,屬于典型的虛假廣告商業欺詐,應該徹底批倒批臭。

一時間,從傳統老牌大牌綜合媒體到自負全責的 VR 自媒體,互聯網科技圈子里關于 Google Earth VR 的聲音和言論可謂甚囂塵上,好不熱鬧。

一款出自科技大廠的新鮮 VR 應用,為何會遭遇如此惹眼的爭論?其實歸根結底,至少對于國內輿論圈來說,這股聲浪得以誕生的核心緣由只有一個,那便是「道聽途說只言片語混淆視聽」。

——出于某些不宜詳述的原因,在國內選擇第一時間認真上手體驗這款應用的用戶并沒有我們想象中那么多,既然壓根談不上用戶基數,客觀正確的輿論潮流又該從何談起呢?

所以說,盡管只是一枚自帶 Vive 的平凡虛擬現實愛好者,但至少在此時此刻,像我這種既非專家又非權威只有「說實話」一項特色的常規 VR 用戶所闡述的觀點應該多少還是有些價值的——OK,這次的鋪墊客套已經太長了,讓我們收回話題正式開始吧:

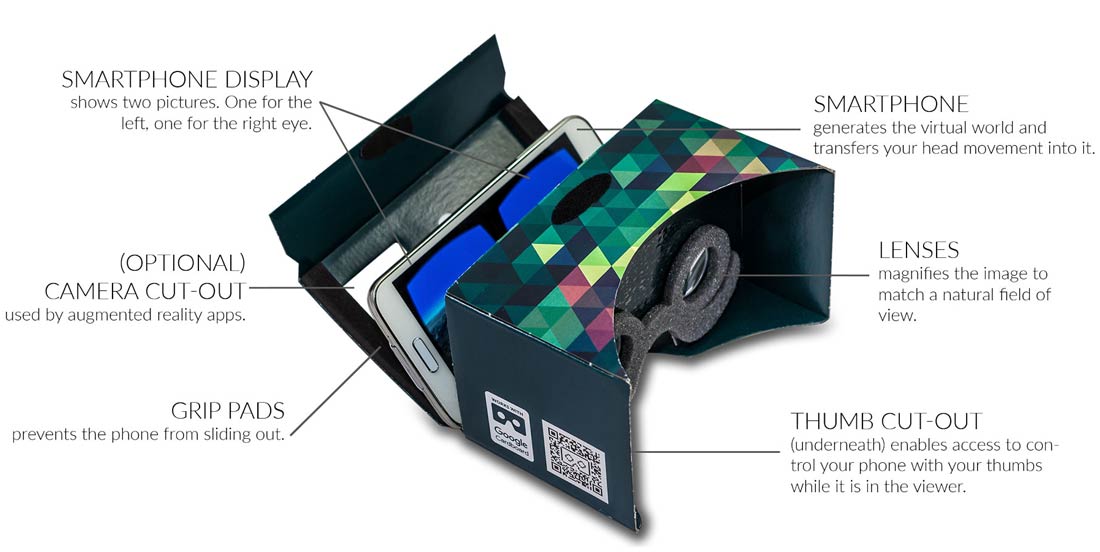

Q:Google Earth VR 到底是個什么東西?什么時候出現的?為什么從籍籍無名到全網皆知只用了不到一天?

A:顧名思義,這款虛擬現實軟件就是 Google Earth(這個應該不用解釋了吧,啊?)加上 VR 體驗功能的結果,實際效果從官方那個一分零四秒的宣傳片當中可以看得很清楚——我們只需戴上 Vive 頭顯然后啟動這個程序,呈現在我們面前的便是可以自由定位、旋轉與縮放的 VR 景觀,「世界任我遨游掌控」儼然已經化作了現實(至于折扣存在與否,下文另議);雖然這款 VR 應用沒有任何打打殺殺的成分,但對于所有從伊卡洛斯時代就在渴望擺脫重力向往天空的人類來說,Google Earth VR 顯然讓我們向著夢想中的目標邁出了肉眼可辨的一步。

如果我沒有記錯的話,這款應用正式上線的時間應該是北京時間 2016 年 11 月 17 日凌晨 12 點左右,至少我看到的上架時間差不多就是在這時候——至于為什么會在這么短的時間內風靡全球,除了眾多 VR 媒體的火速跟進報道之外,Steam 官方在第一時間給這玩意放出的彈窗推送廣告無疑也是重要因素之一——只要想想 Steam 每天的活躍人數以及他們的二次傳播影響力,有這種推廣結果絲毫也不算意外。

Q:好吧,暫且不管那些歪果仁,我在國內我能體驗這玩意兒嗎?

A:先說結論——可以。直接在 Steam 上搜索 Google Earth VR 就能找到商店頁面,順帶一提這款應用是免費的,容量在 1G 左右,可以直接下載運行——當然,Vive 設備是不可或缺的,暫時還沒有對應其它虛擬現實設備的版本;

不過,盡管在國內網絡環境當中下載運行沒有任何問題,但若想真正體驗 Google Earth VR,不用點特別手段繞開某些障礙依舊是不行的——當然,如果你執意要用默認的國內線路運行也不是不可以,只不過如此一來,呈現在你面前的除了猶如上古時期大洪水禍害過人間之后的荒蕪之地之外,別無他物——別說人工建筑自然景致,目力所及之處連張清晰點的貼圖你也甭想能看到。

Q:我看了下預告片,利用這玩意兒似乎可以在狀似微縮景觀的 VR 城市里自由瀏覽,是這樣嗎?

A:確有其事,但預告片中展示的并非全部真相;下面這張截圖就是 Google Earth VR 里的北京,你們感受一下:

事實就是如此,除了目前版本應用當中預置的城市以及自然景觀(基本上就是大家在預告片里能看到的內容)之外,全世界絕大多數地點的景致都和上面作為范例的北京一樣,真正呈現在我們面前的唯有平面貼圖而已。

不過即便如此,即便只是二維化的平面地圖,實際的瀏覽體驗還是和 Web 以及移動端的在線地圖不太一樣的——當我們把目光從扁平的畫面上抬起來凝視遠方的天際線時,當我們拉高視角之后扭頭看到地球藍色的輪廓線時,我相信,我們所有人都會對「詩和遠方」這個概念產生更為真切的理解,真的。

Q:那么,那些應用預置自帶 3D 建模的景觀體驗究竟如何呢?

A:一言以蔽之,那便是「可遠觀而不可褻玩」。從個人的實際體驗來看,城市景觀的視覺效果明顯要遜色于自然風光;而在自然風光的分類下,諸如山岳峽谷等「固態」景致在視覺效果方面明顯要勝過河流湖泊等「液態」場景,請看圖:

曼哈頓

尼亞加拉大瀑布

大石頭艾爾斯巨巖

差距一目了然,不是嗎?

之所以會形成這種落差,除了貼圖對視覺效果的影響以及靜態圖像的緣故之外,多邊形的數量以及建模的復雜度無疑也是重要原因之一。以現階段版本的 3D 建模都市東京為例,當我們第一次造訪這個地點時,呈現在面前的基本上是這么個模樣的景致:

然后經過一段時間相當漫長的下載以及讀取之后,精度有所提升的畫面基本上是這個模樣:

和預告片里呈現的效果肯定有落差,不過也不算意外。

另外,從我個人的實際體驗來看,即便是經過較長時間的耐心等待讓 3D 場景得以充分細化完善,實際的模型精度依舊很難滿足「VR 街頭漫步」比例級別的瀏覽。以曼哈頓為例,注意下圖紅框中遠看形似警車的小白點:

讓我們放大:

再放大:

說好聽一點就像是一塊顏色花紋形似警車的石頭,對不對?

看看這凸凹不平的路面,似乎很容易讓人理解川普在競選中許諾的「大搞基建」有何意義……好吧,開個玩笑而已。

不過話又說回來,盡管現階段的 Google Earth VR 很難讓我們體驗一把「VR 背包客」的滋味,但如果你恰好是個特攝片或者微縮模型沙盤場景的愛好者,那么 Google Earth VR 依舊可以給你我帶來不錯的觀賞體驗——雖然不夠細致入微,但作為整體布局的實景資料依舊不乏參考價值。

Q:我們是否可以把 Google Earth VR 視作 VR 導航工具的先驅?我可以在它的地圖上找到自己的家嗎?

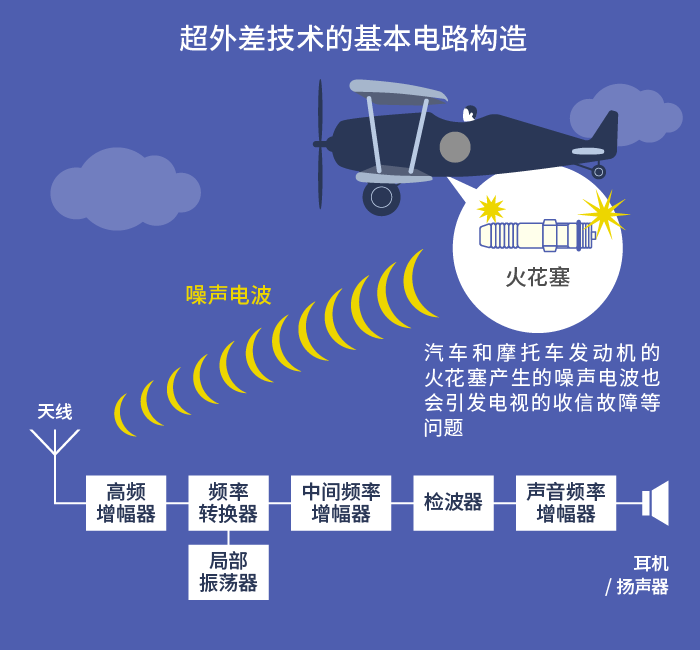

A:關于第一個問題,答案是否定的——考慮到實際應用環境,VR 和基于實景的導航基本可以視作互不相容的矛盾概念,AR 才是這種實用化的導航功能發揮正確功效的平臺,這點只要是關注手機 AR 主題 App 的朋友應該都能理解。

至于第二個問題,首先當前階段版本的 Google Earth VR 并沒有檢索輸入框,換言之除了上文中提過的那些可以直接從列表中選取的 3D 化大城市之外,居住在其他地區的朋友想要在這里找到自己的家只有不斷旋轉縮放面前的虛擬地球,找準大概位置后逐級放大慢慢檢索一種途徑;另外,由于 Google 地圖的國內地標標注存在漂移現象,想要利用已有的注釋準確找到自己的目標位置可不算容易。

以上圖為例,大家能找到中關村創業大街嗎?

Q:最后,作為結論,我們應該如何看待Google Earth VR?能夠寄予的期望又有哪些?

A:作為 Google 在 Steam 上推出的第二款 VR 應用,Google Earth VR 依舊保持了「非游戲」的本質,同時依舊在評價方面成績卓著——在我寫下這篇文章的時候,Steam 商業中已有的 400 篇評測 98% 顯示為好評:

而根據 SteamSpy 和 SteamDB 的統計,僅僅不到 48 小時,這款 VR 應用就吸引了 10000 以上的用戶量,且下載安裝后實際體驗的用戶比例至少在也 80% 以上:

所以說,即便是以免費 VR 應用的標準來看,Google Earth VR 的首發表現依舊是可圈可點的。

而在我個人看來,這款應用真正的魅力,恐怕并不僅僅體現在湛藍的 VR 天空下:

看啊,夜空下的艾爾斯巨巖。

如此燦爛的漫天星辰,足以讓身居霧霾重鎮依舊向往星空的體驗者為之動容,不是嗎?

正因如此,我相信大多數朋友都會理解我對烏尤尼鹽沼作為 3D 自然場景加入 Google Earth VR 抱有的期待。

除此之外,在目前這個初期版本當中,在常規的自選地點 VR 觀景功能之外,Google Earth VR 還提供了一個名叫「TOURS」的附加功能——我們基本上可以把它想象成可以隨意調整觀察角度的自然紀錄片。雖然目前展現的依舊僅僅是個雛形,但如果 Google 在日后選擇不斷迭代(回想一下 Tilt Brush 的版本更新吧)完善應用,或許有朝一日,我們可以利用這款虛擬現實軟件設計屬于自己的 VR 版《地球脈動》。

至少,我們現在已經邁出了第一步,不是嗎?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論