浦東金橋,華為上海研究所。

華為智能汽車業務部2000多名工程師,已經在這里默默無聞耕耘了7年時間,這是一支國內,乃至全球規模最大的自動駕駛汽車工程研發團隊。

他們的工作成果,即將驚艷世界。

4月15日,華為自動駕駛解決方案(ADS)首款量產載車,邀請媒體進行了試乘體驗。

無保護左轉、窄路會車、規避行人和外賣小哥。。。在路況復雜多變的市區,開啟ADS系統的載車全程無需人工介入,流暢妥當地完成了一系列處置。

試乘視頻發布后,立即登上網絡熱搜,國內外網民的反應相當一致,“比我開的好”、“比特斯拉厲害”。

外行看熱鬧,內行看門道。

按照業內原有認知, L4級別自動駕駛(幾乎無需人工介入)大規模商業“落地”的領跑者,本來“應該”是英特爾公司百億美元吃下的Mobileye,其配備3個遠距激光雷達、6個近距激光雷達、6個毫米波雷達、13個攝像頭的自動駕駛“交鑰匙”套裝,原定于2023年實現量產車搭載。

橫空出世的華為智能汽車電子產品(Huawei Inside)及完成度如此之高的量產車適配,幾乎是一夜之間改寫了自動駕駛的原有產業版圖。

而這,還僅僅是華為乃至中國智能汽車產業的“初試鋒芒”。

“特斯拉的數據有大問題”

激光雷達,是華為這套自動駕駛系統的一大亮點。

顧名思義,激光雷達(LiDAR)是依靠激光點陣從物體表面反射,實現周圍環境探測的一種傳感器。由于其測量精確度高,被業內普遍視為高階段自動駕駛不可或缺的裝備,但一直以來,激光雷達的高昂成本阻礙了其大規模應用。

特斯拉劍走偏鋒,試圖繞過激光雷達,“修煉內功”,靠打磨算法來整合便宜的光學和毫米波傳感器信息,實現L4或更高程度自動駕駛。

行業主流方向,則還是認同激光雷達的重要性,期望硬件設備的性價比迭代來實現商業可行性。

(在“占領用戶心智“上獨步天下的特斯拉,在自動駕駛的真實能力積累上還”任重道遠“)

2016年,福特和百度曾共同向硅谷激光雷達頭部企業Velodyne注資1.5億美元,用于幫助后者加速下一代激光雷達的開發和制造。

不過讓人感慨的是,華為卻后來者居上,率先實現了激光雷達“白菜化”的目標。

搭載于量產載車的華為96線車規級的激光雷達產品,一套僅需200美元,這是一個不可思議的價格,較之現有類似性能車規產品便宜了一到兩個數量級,華為方面還表示,計劃在兩年內把價格進一步做到100美元以下。

對于自動駕駛“感知”環節技術路線的特立獨行,特斯拉方面的解釋卻相當“文藝”,李飛飛弟子,特斯拉自動駕駛算法總監卡帕蒂(Andrej Karparthy)直接將之升華到了世界觀層面,Karparthy認為,既然人可以靠眼睛來開車,機器也沒有理由做不到,甚至沒有理由不這樣做,激光雷達盡管“確實是(自動駕駛)捷徑”,但特斯拉就像最優秀的做題家,只愿意解答計算機視覺這道“終極問題”。

如果是作為象牙塔里學者來說這樣的話,Karparthy盡管有走火入魔之嫌,不過尋找神經網絡算法 “圣杯”的心情情有可原。

但特斯拉作為一個向顧客交付高速交通工具的企業,用這樣的言辭管理公共關系,只能說是對同行,對客戶的智力太過于缺乏尊重。

在4月15日的媒體活動中,針對感知層的技術路線之爭,華為自動駕駛研發團隊負責人蘇箐,也給出了自己的解釋。

這位在華為工作了二十多年,于麒麟、昇騰芯片項目中發揮了重要作用的技術精英,回答這個問題顯得頗有“直男”思維:

“大數據的重點不是‘大’字,是數據質量和全,這個是大數據的本質,自動駕駛其實很像。數據里面兩個問題很關鍵。第一,數據本身的質量。第二,數據的維度。在這兩個問題上,我覺得特斯拉的數據有大問題。什么叫維度?

僅僅靠簡單的幾個視覺搜集的數據,這個數據高精定位什么都沒有的時候,維度是非常低的。明顯看到 ADS 的車數據維度比它高好幾個數量級。。。你低階系統本身復雜度導致數據本身質量比較低,特斯拉目前是在這個狀態,要我猜,特斯拉的數據早就飽和了,對系統能力沒有提升。”

從科工力量對業內專家的訪談,以及我們自身實際搭建過神經網絡項目的切身體會,蘇箐的回答可以說點出了自動駕駛感知問題的關鍵。

激光雷達之爭,本質上是這樣一個問題:數據和算法誰更重要?

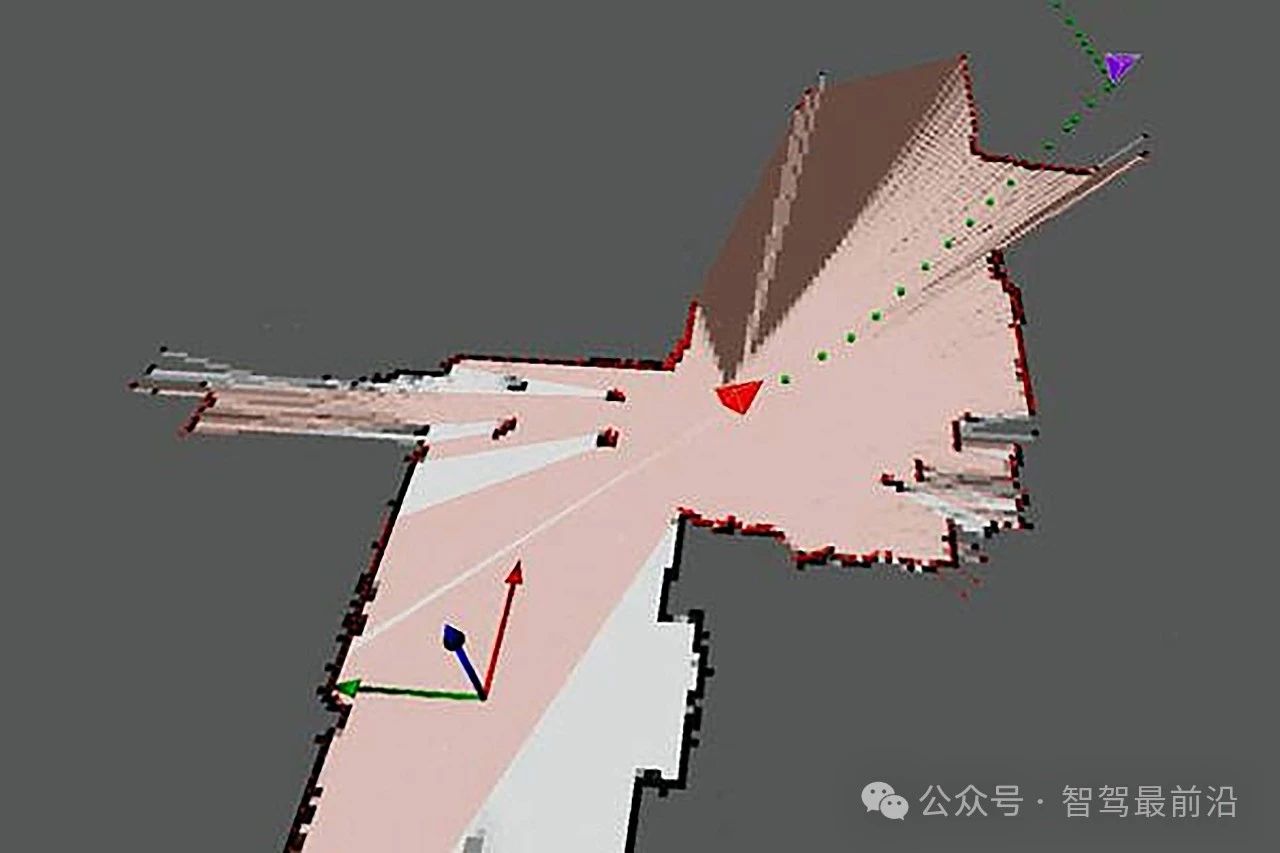

激光雷達、高精地圖、或者紅外、紫外乃至可能的太赫茲行車雷達,最重要的意義在于提供基礎原理、基礎現象上低關聯性的“感知冗余”,這些多維度、多來源信息的排列組合,又能夠生成數量級上更龐大的感知信息特征,這些傳感器信息經過神經網絡等算法模型的融合,最終實現自動駕駛“感知”的工程目的,那就是知曉車輛周圍靜態環境和運動物體的性質(語義)、外形輪廓、運動軌跡。

公眾對AI、神經網絡、深度學習等“大詞”,往往有一種淡化原理,強化效果的理解傾向,容易想象為太上老君煉丹爐式的神奇黑匣子,但是真正跑過項目,調過模型的人,卻不難發現:同樣的數據,不管如何切片,換什么樣的頂會論文算法,在泛化效果上往往都大同小異,而如果引入新的數據,特別是來自不同統計源的數據,卻可能顯著提升模型性能。

特斯拉自動駕駛鼓吹的視覺主導路線,盡管號稱在“影子模式”下,路試里程已經把所有自動駕駛廠商都遠遠拋在了身后,積累的數據量“優勢”巨大,并且還越來越大,但公眾不會了解的是,來自單一現象(光學)的數據,在神經網絡模型訓練至一定性能后,繼續累積輸入數據量,已經無法提升表現。

這就是蘇箐提出“特斯拉的數據早就飽和了,對系統能力沒有提升”這一判斷的基礎。

華為這套自動駕駛系統的亮點,不僅僅是激光雷達。

自動駕駛的實現,感知只是第一個環節,在汽車對周圍環境建立了感知后,接下來是系統運行流程,是預測和規劃控制(PNC),通俗的說,是解決這樣的兩個問題:

周圍感知到的物體接下來會怎么運動?

我的車輛狀態(速度,方向)接下來該怎樣針對性調整?

(蘇箐這樣解釋華為MDC的產品思維:“傳統的車廠他的看法首先我的基座是車,現在有些計算機的單點,那么我是把車作為一個基礎,然后我試圖把計算機嵌進去,這是傳統車廠的看法。我們的看法不一樣,我們的看法基礎是計算機,車是計算機控制的外設,這是本質看法不一樣,會導致所有事情看法都不一樣。”)

華為智能汽車電子產品(Huawei Inside)更重要的意義,在于通過自動駕駛功能的牽引,實現了整個汽車電子系統架構的重塑。

試駕量產車上搭載的華為智能駕駛計算平臺MDC,從形狀上看就像一個普通的小型臺式機機箱,集成了運算、控制、存儲、通信等芯片,并且具備車規級的品質和功耗控制。

在功能上,MDC也可以理解為一個“電腦主機“,從接收探頭、雷達、通信等硬件數據,到運行自動駕駛的三大功能模塊,感知、預測、PNC,再到策略形成后向轉向、驅動,制動等行車硬件的輸出。

這樣的系統架構,在消費電子產品上看起來稀松平常,但在汽車電子領域,卻是一場巨大而深刻的變革。

“特斯拉終于遇到一個技術實力和忽悠能力旗鼓相當的對手了”

華為自動駕駛解決方案正式登場,以戰略洞察力著稱的美團創始人王興,隨即在社交平臺飯否發表評論,“特斯拉終于遇到一個技術實力和忽悠能力旗鼓相當的對手了”。

華為為什么要做自動駕駛?

與外界普遍的解讀,即應對外部制裁的被動“戰略大轉移”不同,華為早在2014年,就在內部預研部門“2012實驗室”組建了車聯網團隊,實質展開了車聯網、智能汽車技術研發,蘇箐領導的自動駕駛ADS團隊也開始起步。

而在這一年,特斯拉的所謂“自動駕駛”硬件:12個超聲波傳感器、一個毫米波雷達、一個前置攝像頭,才剛剛開始裝車,著名的7.0版本固件升級還要等到2015年年末。

華為的“先知先覺”,并不只是巨型科技企業在新技術方向上“下閑棋,布冷子”的常規做法,而是有著為公司未來主要業務探路的明確訴求。

當時的華為,仍然是一家典型的通信設備企業,運營商業務占據其營收的三分之二份額,面對運營商4G網絡投資進入后半程,5G網絡還有相當不確定性的戰略環境,華為迫切需要尋找未來能挑起大梁的新主營業務。

盡管智能手機為核心的消費者業務勢頭喜人,但體量上還并沒有建立起對其他業務方向的絕對優勢,汽車電子,是華為企業業務一個有吸引力的開拓方向,直白的說,華為需要轉型,汽車電子也是一個適合切入的新市場。

全球汽車電子市場,盡管不及消費電子市場,但仍然是一個體量2000億美元以上的巨大蛋糕,其中的佼佼者如博世,年營收也可以達到700億美元以上的驚人水平,隨著新能源汽車,特別是純電動汽車的興起,汽車電子市場原有的競爭壁壘出現了明顯松動,內燃機時代電噴、EPS等動力控制、底盤控制、車身電子等一級供應商和整機廠的密切關系開始解耦,為新競爭者進入提供了可能。而駕駛輔助、車上娛樂等需求帶來的車載電子這一增量細分領域,消費電子廠商較傳統汽車電子供應商反而具備更強的競爭力。

從商業實踐上看,消費電子企業向汽車電子的轉型也并不罕見,曾經的北美智能手機產業霸主黑莓(Blackberry),在后塞班時代的市場混戰失敗后,由2013年上任的華裔CEO程守宗(John Chen)主導,開始果斷剝離智能手機硬件業務,向企業軟件和汽車電子市場轉移。

這一轉型,盡管使黑莓從產業明星泯然眾人,近年來年營收僅僅在10億美元左右徘徊,但畢竟實現了這家企業在危難關頭的“平安著陸”,黑莓QNX車機操作系統(OS),也已經成功進入了許多國際知名整車廠供應鏈體系。更重要的是,黑莓憑借“提前進入”的先發優勢,目前已經開始在QNX基礎上,開發成套化的自動駕駛解決方案,與中國的廣汽、百度等企業也在近期簽署了戰略合作協議。

成功“茍”過冰河時代的黑莓,在新的汽車產業革新浪潮中,有望重新煥發光輝。

黑莓的“成功”轉型,對華為如果說有什么借鑒價值的話,那就是“悶聲發大財”,沉下心來,在一級供應商(Tier 1)的定位上,與整機廠合作共贏。

華為,也正是這樣做的。

2019年美國制裁壓力顯性化以來,華為向消費電子以外的新業務拓展,已經不是遠景戰略需求,而是現實生存必需,幾乎已經是一副“明牌”,華為切入汽車市場的蛛絲馬跡,也因此隔三岔五登上媒體熱搜,不少人堅信在不斷對外否認的同時,華為下場造車已經在暗中潛行急進。

然而華為在這種緊迫的現實壓力下,依然表現出相當的戰略清醒。

ADS負責人蘇箐,在4月中旬的這次媒體日上,對于華為“不造車”的決策做了這樣一番清晰明了的解說:“不造車我覺得是一個商業選擇的問題,不造車算下來市場更大。”

這絕非一句搪塞媒體的空話。

坦率的說,即使華為下場造車,其整車業務的天花板也是相當清晰的,大體很難超越目前國產汽車品牌一哥—吉利集團2000億元的年營收規模,并且要承擔生產制造和終端銷售的繁重資產、人員負擔。

然而如果華為選擇不造車,集中精力在Tier 1汽車電子領域,按照2025-2030年新能源汽車的產銷和保有量,留給新興智能汽車電子的總盤子可能有1500億美元左右,華為在這一市場若能拿下三分之一乃至更高份額,就足以在營收上彌補消費電子的“失血”。

更深刻的考量在于,華為下場造車,直接切分現有整車企業的“蛋糕”,反而會阻礙其ICT產業優勢能力的釋放,現有整車企業在競爭壓力下,絕不會與華為形成產業協同,而是將與其他國內外智能汽車方案供應商進行合作,給華為潛在的長期競爭者提供更大發展空間。

而對自身一級供應商定位的明確宣示,則將使產業生態“別有洞天”,華為智能車電的“HI”紅標,如同華為手機保時捷版,對整車企業能夠提供增量營銷價值。

華為的堅決不造車,和其他互聯網企業蜂擁造車,兩者的反差,蘊含著豐富的商業意蘊。

火箭起飛(Lift off)

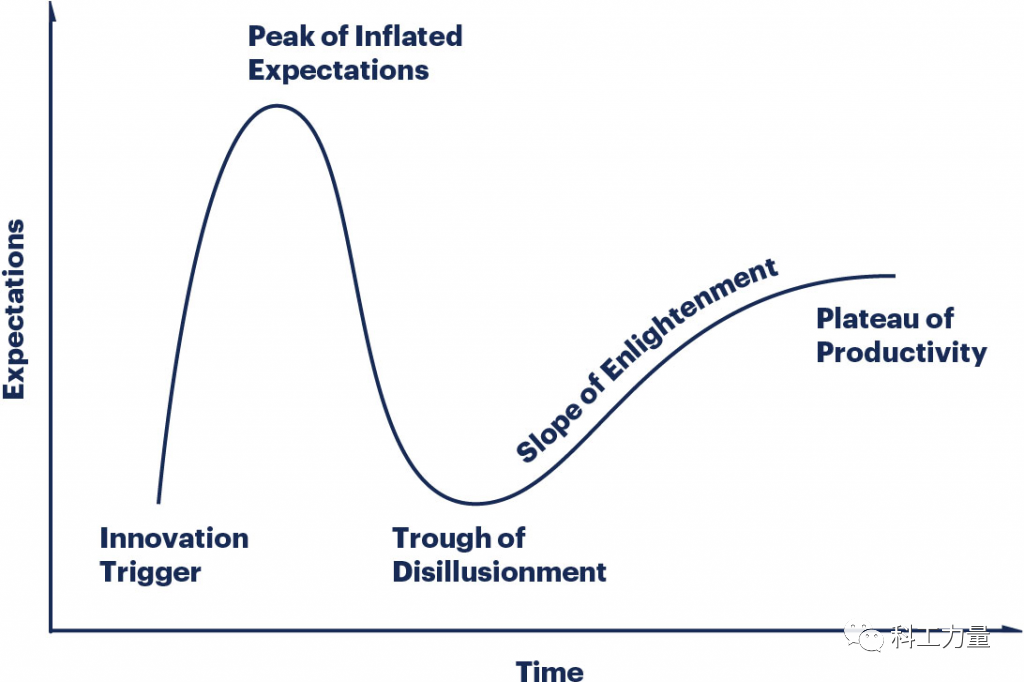

在新技術的發展應用上,有一條名為加特納炒作周期的曲線常被人引用。

一般而言,一個新產品、新技術在剛剛進入公眾視野(mainstream)后,將經歷一輪初始爆炒,公眾對其未來前景給予極高的預期和樂觀想象,各路資本涌入,初創企業如雨后春筍般出現,隨后,過度發展的一致預期難以為繼,遲遲無法變現的頭部企業被資本市場證偽,樂觀情緒退潮,乃至進入“徹底否定”的悲觀階段。

(加特納炒作周期,人性、商業與技術的潮起潮落)

按照加特納曲線的軌跡,行業“虛火”退潮的冰河期里,技術要素漸趨成熟,市場要素漸趨優化,最終將帶來行業發展的“第二波”爆發,出現真正可行的商業模式及領軍企業。

從技術史和商業史上看,加特納曲線的前半段幾乎是一種有關人類社會群體運動的真理規律,而加特納曲線的“第二波”,則并非必然會發生,產業拐點,或者說正式起飛(lift off)的“第二波”,依賴于三個必要前提:

1,有領導力的企業

2,關鍵技術成熟

3,出現“殺手應用”場景

除了特斯拉這個市場公關和技術路線的雙料“奇葩”,自動駕駛產業毫無疑問遵循著加特納炒作周期的軌跡,2020年,這一新興產業的“緊日子”儼然已經達到最低谷,優步公司低價割肉,拆分了其自動駕駛業務,谷歌Waymo也一度盛傳將被拋售,高度可疑的Robotaxi,即給定區域無人出租,似乎是唯一一個可能承接行業落地的小“池塘”。

某種程度上可以說,華為ADS量產車的登場,改寫了行業圖景。

對照新興技術“起飛”的三大要件,華為的橫空出世,證明了:

1,這家巨頭明確的入場意愿和激進規劃

2,激光雷達、車上算力等成本、功率“關鍵難點“的突破

3,城市道路無人駕駛這一“殺手級應用“

更重要的是,汽車電子的未來想象空間,不止在車,還在路。

依托車聯網基礎設施的車路協同,是華為,乃至整個中國智能汽車產業界,有志一同的戰略發展方向。

從工程角度看,單車自動駕駛的功能實現,固然可以在完善的傳感器和車載算力支持下達到相當水準,但是“超視距“,也就是超過視覺范圍的路況感知,比如前方車輛擋住的外賣小哥,或者前車前方的突發事故,對單車而言,仍然是不可能的任務。

我們可以設想這樣一個極度簡化的場景,假如有一個路邊高架攝像頭,可以識別半徑100米內人員車輛所有活動軌跡,并將相關信息通過5G網絡傳輸給途經車輛,這樣,汽車無需搭載完善復雜的傳感器套裝,就可以實現對周圍環境更完善的感知和決策規劃,更進一步的,再能夠車輛之間或車路之間通信的情況下,車輛的駕駛意圖可以相互傳輸,從而極大減少預測規劃的算力負擔。

顯而易見,將車輛聯網,車路聯網,是自動駕駛真正普及的必由之路。

(C-V2X產業化落地,已經形成了由IMT-2020(5G)推進組C-V2X工作組、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車工程學會、中國移動、華為、百度等機構組成的政產學共同體)

車路協同的前景雖好,真正將之實現卻遠遠超出了一個企業的能力,它考驗的,是一個國家的戰略意志。

美國在城市開放道路車路協同演示和車聯網通訊標準制定上,幾乎都是最早的先驅者,然而在今天,推動車路協同最大最持久的力量,卻來自中國。

華為ADS載車驚艷表現的背后,是上海在智能汽車產業化上的巨大扶持力度,去年7月,浦東金橋開發區劃出了上海市首個中心城區自動駕駛開放測試區,這也是國內超大城市中心城區率先開放的智能汽車開放道路測試場景。

在金橋申江路、東靖路等十多條規劃道路上,不僅是華為ADS,其他國內整車廠和方案商的測試車,同樣已經頻繁可見,這里,已經成為中國智能汽車產業的一片熱土。

車路協同驅動的道路智能化改造,同樣將為華為提供巨大的轉型機會。

根據保守估計,每公里100萬元的道路智能化改造成本,中國公路網的智能化改造,就將創造一個新的千億級增量市場。

華為,乃至中國智能汽車產業,在4月的“初試鋒芒”后,還有一個又一個震撼人心的技術成果將呈現在世人面前。

我們拭目以待。

編輯:jq

-

華為

+關注

關注

216文章

35186瀏覽量

255666 -

ADS1220

+關注

關注

24文章

488瀏覽量

125632 -

自動駕駛

+關注

關注

788文章

14292瀏覽量

170412

原文標題:拐點已至:不造車的華為,自動駕駛有多厲害?

文章出處:【微信號:guanchacaijing,微信公眾號:科工力量】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

卡車、礦車的自動駕駛和乘用車的自動駕駛在技術要求上有何不同?

自動駕駛純視覺方案到底有哪些弊端?

自動駕駛技術測試有哪些?

華為受邀出席第一屆自動駕駛產業發展論壇

自動駕駛大模型中常提的Token是個啥?對自動駕駛有何影響?

2024年自動駕駛行業熱點技術盤點

一文聊聊自動駕駛測試技術的挑戰與創新

自動駕駛中常提的SLAM到底是個啥?

華為的自動駕駛技術到底有多厲害?

華為的自動駕駛技術到底有多厲害?

評論