在科技與生活深度融合的今天,無線充電技術如同隱形的能量網,悄然滲透進日常場景。咖啡廳的桌面、汽車的扶手箱、臥室的床頭柜——只需輕輕一放,設備即刻進入“能量補給”狀態。支撐這種體驗的核心,正是藏在設備內部的Qi無線充電IC芯片。這顆指甲蓋大小的元件,承擔著將磁場轉化為電流的關鍵任務,而其背后的技術邏輯與產業生態,遠比表面看到的更復雜精密。

磁場與電能的“翻譯官”:電磁感應原理

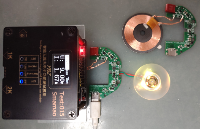

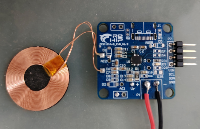

無線充電的本質是能量形式的轉換,Qi標準采用的電磁感應技術如同一對“無形磁鐵”。發射端(充電板)的線圈通入高頻交流電后,產生交變磁場;接收端(設備內置線圈)在磁場切割中生成感應電流,再通過整流電路轉化為直流電為電池充電。這一過程類似用銅線圈切割磁鐵發電的物理實驗,但Qi標準通過嚴格的通信協議,讓磁場強度、頻率、功率始終處于動態平衡狀態,確保能量傳輸既高效又安全。

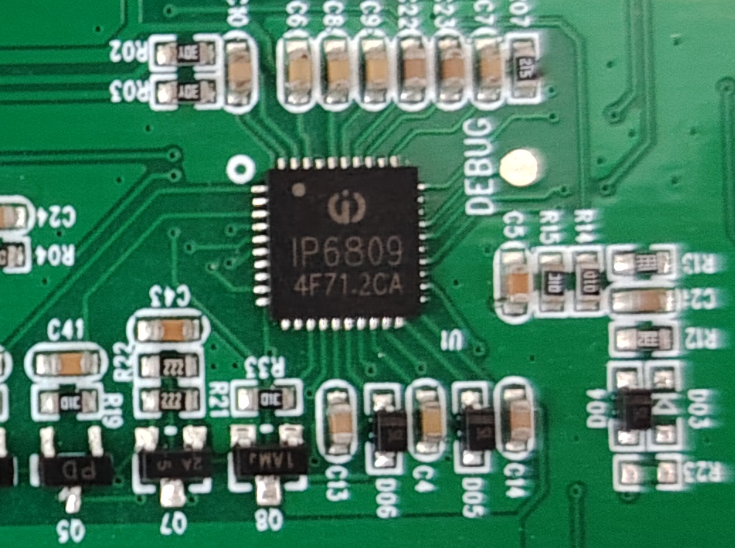

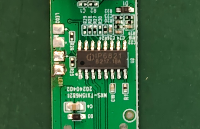

在這個鏈條中,無線充電IC芯片相當于系統的“大腦”。以業界廣泛應用的bq51011接收器芯片為例,它不僅需要完成交流電到直流電的整流與穩壓,還要實時監測電池狀態、調節功率需求,并通過反向信號與發射端“對話”。例如,當手機電量達到80%時,芯片會通過反散射調制技術向充電板發送指令,降低磁場強度以避免電池過充——這類似于快遞員根據收件人需求動態調整送貨速度。

標準化的力量:Qi協議如何打破行業壁壘

2010年無線充電聯盟(WPC)推出Qi標準時,市場充斥著互不兼容的私有協議。某品牌充電板無法為另一品牌手機供電的困境,像極了插頭規格混亂年代的“插座旅行焦慮”。Qi標準通過統一通信頻段、線圈尺寸、功率等級,構建起跨品牌設備的“充電普通話”。如今,一顆符合Qi標準的接收器芯片,可讓產品兼容全球超過5000種認證設備,這種“一卡通”效應極大降低了廠商的研發成本和用戶的選擇門檻。

這種通用性在車載場景尤為突出。主流汽車廠商的無線充電位普遍采用Qi標準,這意味著用戶更換手機時無需同步更換車載充電模塊。芯片設計企業甚至開發出“自適應耦合”算法,即便手機放置位置偏離線圈中心,芯片也能通過動態調整維持80%以上的充電效率——好比自動駕駛系統自動修正方向盤保持車輛在車道中央。

諾芯盛@qi無線充電ic

諾芯盛@qi無線充電ic5W到15W的進化:芯片工藝的微型攻堅戰

早期Qi標準受限于5W功率,充電速度被調侃為“能量細流”。隨著半導體工藝進步,新一代無線充電IC在微型化與高性能之間找到平衡點。采用0.13μm BCD工藝的芯片,能在3mm×3mm的封裝內集成過壓保護、溫度傳感、異物檢測等12項功能模塊。當芯片檢測到鑰匙、硬幣等金屬異物誤入充電區域時,能在0.1秒內切斷供電,其反應速度堪比人類縮回觸碰到熱水的手。

功率提升的背后是材料與架構的雙重突破。氮化鎵(GaN)器件的引入,使15W快充芯片的能耗降低30%;三維堆疊封裝技術讓信號傳輸路徑縮短至微米級,減少了電磁干擾造成的能量損耗。這些進步使得無線充電效率從早期的60%提升至85%,接近有線充電的90%水平——差距如同300毫升與330毫升的礦泉水瓶,日常使用幾乎難以察覺。

從手機到萬物:芯片定義的能量自由

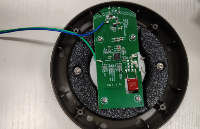

當前Qi芯片的主戰場仍是智能手機,但變革的漣漪已擴散至更廣闊領域。醫療設備制造商開始采用定制化Qi接收模塊,讓心臟起搏器等植入式器械實現隔皮充電;智能家居企業將芯片嵌入臺燈底座,使無線充電與家具設計渾然一體。更具想象力的是動態充電場景:嵌入餐廳桌面的發射線圈,與搭載接收芯片的AR眼鏡配合,可實現全天候不間斷供電——能量供給變得像Wi-Fi信號般無形且持續。

這場革命甚至重塑了產品設計邏輯。某高端剃須刀品牌通過內置Qi接收芯片,徹底取消了機身上的充電接口,使防水等級從IPX7提升至IPX9;無人機企業則開發出“充電停機坪”,無人機降落瞬間即可通過機腹芯片補充能量,極大延長了航時。這些創新揭示著一個趨勢:當充電接口消失時,工業設計將獲得前所未有的自由度。

站在2025年回望,Qi無線充電IC的進化史,本質是人類擺脫物理連接器的百年夙愿。從尼古拉·特斯拉的無線電能傳輸夢,到今日藏于設備內部的微型芯片,每一次能效比的提升、每一毫瓦功耗的降低,都在推動我們向“無拘束用能”的未來靠近。當充電行為變得無感,科技才能真正退居幕后,成為支撐美好生活的沉默伙伴。

-

充電IC

+關注

關注

0文章

98瀏覽量

13117 -

無線充方案

+關注

關注

0文章

56瀏覽量

1873

發布評論請先 登錄

無線充電原理圖

qi無線充電ic

qi無線充電ic

評論