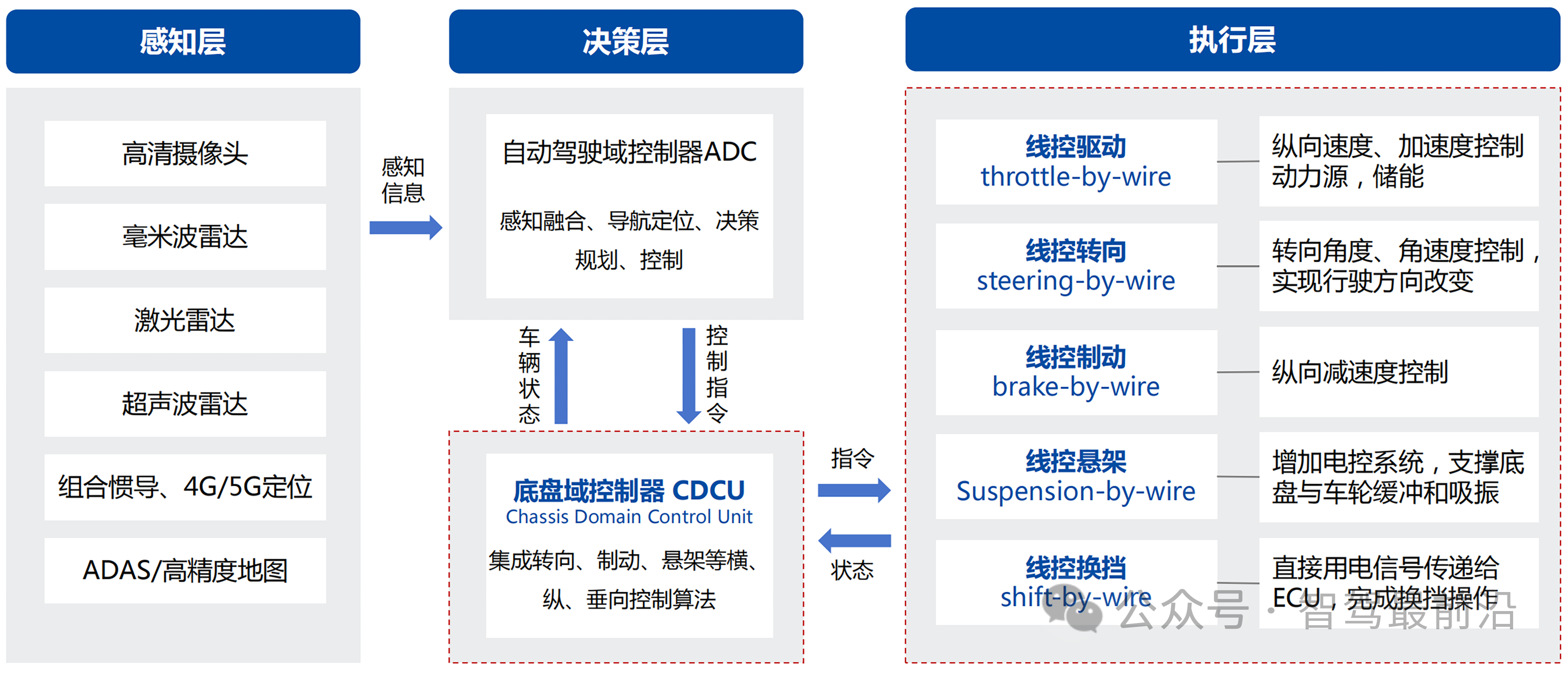

[首發于智駕最前沿微信公眾號]隨著汽車電氣化發展,線控技術被提了出來。線控技術,英文通常稱作“X-by-Wire”,字面意思是“通過線纜進行控制”。如果把傳統汽車比作一個擁有復雜機械連接的機器人,那線控技術就像給這個機器人換上了神經網絡,不再需要機械杠桿和液壓管路去傳遞駕駛員的意圖,而是依靠電子信號和電機執行器來完成轉向、制動、加速等動作。這種改變看似簡單,卻對自動駕駛發展甚至整車設計帶來了深遠影響。

什么是線控技術

對于線控技術,我們要先明白其核心思想,可以想象這樣一個場景,在一輛汽車里,當你握住方向盤轉動時,手的動作會通過機械轉向柱,傳遞給方向機,再通過一根拉桿讓車輪轉動。這其中涉及到金屬結構、齒輪、杠桿和液壓助力等多個環節。如果你想緊急剎車,也要踩下剎車踏板,將踩下踏板的力氣傳給制動助力泵,讓油液在管路里推動剎車分泵,將車輪夾緊。

而在線控的世界里,這些機械環節被設計成了模擬傳感和電子執行器,當你轉方向盤,方向盤下的角度傳感器會把你的意圖轉換成電信號,由計算機(也就是電子控制單元)計算后再把指令發給一個專門的電動馬達,讓它去帶動車輪轉動。踩剎車時,剎車踏板上的傳感器會先把你的力氣變成數字信號,經過計算后再控制一個電子泵把液壓油注入剎車卡鉗,從而實現減速。油門踏板更是如此,當你想加速,踏板動作會被傳感器采集成電信號,然后由控制器決定發動機或電機輸出多少動力。

“X-by-Wire”這個名字里的“X”可以替換成很多具體的子系統,比如轉向(Steer-by-Wire)、制動(Brake-by-Wire)、油門(Throttle-by-Wire)或者懸架(Suspension-by-Wire)等等。線控技術最早來源于航空行業,為了讓飛行員的操縱指令在飛機上更可靠、響應更快,飛機制造商就把傳統的鋼索和液壓系統換成了電子信號,飛行員只需在駕駛盤上輕輕一動,信號就通過數據線傳到飛控計算機,再由液壓伺服機構去實際控制舵面,這就是航空領域的“Fly-by-Wire”。這種設計既能減輕重量,又能方便通過冗余設計提高安全性。汽車行業在逐漸追求更高水平的智能駕駛時,就把這個思路引入到四個輪子的世界,便形成了如今我們所說的線控技術。

之所以說線控是自動駕駛的“必需品”,主要是因為自動駕駛對速度、精度和冗余都有極高要求。傳統機械連接有時會出現細微間隙、力學摩擦和液壓延遲,想要在毫秒級完成精確的車輛姿態控制并不容易,而線控系統將駕駛指令轉換為電子信號后,通過高速總線與執行器對接,可以把整個從駕駛員(或是算法)發出指令到輪胎執行的時間壓縮到幾毫秒之內。如果系統某個部件出故障,也可以快速切換到備份系統,不會因為一根液壓管路破裂或一個機械零件失效就讓車輛失去轉向或制動能力。這一點對自動駕駛尤其重要,因為在無人操作情況下,必須保證車輛即使在出現部件故障時也能維持最基本的操控,從而避免危險。

線控技術的具體組成

為了讓大家更容易理解線控技術,我會把它分成人、電腦和“機器人手臂”這三個角色,人負責下達意圖(比如你想把方向盤往左轉多少度、想讓車子加速還是減速);電腦(也就是線控系統的核心控制單元)負責把這些意圖翻譯成具體的電信號;而“機器人手臂”,也就是電動執行器或電子泵,負責真正去做那件實物操作,比如旋轉齒輪、壓迫剎車片或者給電機加額外扭矩。

1.人的意圖——信號采集與感知

在傳統車里,你握方向盤、踩剎車或踩油門時,實際上是通過機械結構直接驅動了底盤相應的部件。而在線控系統里,方向盤下會有專門的傳感器去測量你旋轉了多少度,有的還會測量你施加了多大力。這就好比戴在手指上的動作捕捉設備,能把一個動作精確地捕捉下來。相對應的,剎車踏板上會有位置傳感器,記錄踏板被踩下去了多少,還可能通過力矩傳感器測量你的用力大小。油門踏板處同理。這樣就把“我想把車往左打三十度”或“我要踩到一半的剎車力”之類的模糊信號,轉換成了零散化、數字化的電信號。

2.電腦的翻譯——電子控制單元(ECU)

當這些傳感器采集到數據后,就要送到線控系統的“大腦”,也就是電子控制單元。這里可以把它想象成一臺專門負責車輛操縱的微型計算機。它的工作包括兩個核心部分:第一,接收和校驗傳感器給出的數據;第二,根據車輛當前狀態、路況信息以及自動駕駛算法(如果處在自動駕駛模式下)制定最合理的操控策略。舉個例子,當你踩剎車時,ECU會把你給出的踏板位置和力矩信息,與輪速傳感器回傳的車速或者車輛狀態傳感器回傳的橫擺角速度結合起來,判斷應該給每個車輪多大的制動力,確保車輛能夠平穩而快速地停下來。如果是自動駕駛系統發出的指令,ECU還會結合預測的車輛動力學模型來微調每個操作,達到最理想的軌跡控制。

在設計上,這個ECU必須滿足極高的安全標準,通常要符合國際標準ISO 26262《道路車輛功能安全》的安全等級(車規級別:ASIL-D),這些標準會規定在設計芯片、開發軟件以及做測試時,都要有一整套流程來驗證萬無一失。比如可以使用“雙核鎖步”技術,即同樣的代碼加載在兩個核上跑,這兩個核的計算結果要一直保持一致,如果有一邊跑偏了就說明出現故障,就能立即啟動應急流程。而看門狗電路則是在后臺不停地“敲門”確認軟件還在正常工作,一旦軟件出現卡死或者運算錯誤,硬件就會馬上重啟或切換信號線路,避免車輛出現完全無力控制的狀況。

3.機器人手臂——電子執行器與混合液壓組件

電子執行器是線控系統里最“動手”的部分。以線控轉向為例,當ECU發出一個信號告訴執行器“把這兩個車輪轉向10度向左”,執行器里會有一個電動機或者液壓泵接到這個信號,然后通過機械減速器、齒輪組把運動傳遞給轉向桿,讓車輪轉動。如果是制動,ECU命令執行器給每個車輪施加多少制動力時,一般會采用電子泵和電磁閥結合的方式,在制動分泵與制動卡鉗之間形成所需壓力,把剎車片壓在剎車盤上產生摩擦。這一技術的關鍵點在于,所有的這一切都是按電子信號來做精準控制,不再需要抓幾塊金屬、擰幾根油管或者拉幾根拉線。電動助力轉向(EPS)則會根據車速快慢自動調節助力等級,讓你在高速上打方向盤的握感更硬,低速時轉向更輕松,而這所有變化都可以通過軟件來做,不用在機械結構上硬性改動。

在這些電子執行器和混合液壓部件里面,為了避免單點故障導致整臺車失控,通常會設計多路冗余。最常見的是給每個重要執行器都配兩個甚至三個電機線圈、兩個電磁閥或兩套液壓泵,當其中一個失效時,另一個可以立即接管,讓駕駛體驗盡可能平穩地過渡而不至于突然失去對車輛的控制。再加上雙路或者三路的電源、以太網/FlexRay/CAN 等雙冗余通信總線,一旦其中一條線路出現問題,系統在幾毫秒內就會切換到備用通道。

綜上所述,傳感器負責“聽到”駕駛員的意圖,把它轉換成電信號;電子控制單元負責“理解”和“計算”,把意圖轉換成每個執行機構可以識別的控制指令;執行器則負責“行動”,根據指令產生所需的機械動作。三者緊密配合,構成一個完整的閉環,讓車輛在自動駕駛或人為駕駛時,都能保持高度一致和即時響應。

為何線控技術對于自動駕駛來說非常重要

說到這里,我們再詳細聊聊為何線控技術對于自動駕駛如此重要。自動駕駛車輛需要在千分之幾秒內完成感知、決策、執行的全流程。如果沒有線控,各種機械和液壓元件會拖慢響應速度,會出現輕微的滯后,這對于復雜場景下的緊急避障顯然不夠安全。比方說,如果前方突然出現行人,自動駕駛車輛的大腦算出“要迅速向左閃避并緊急制動”的指令后,就得迅速告訴底盤“左打三十度,并立刻把車速從80公里/小時時間壓下來”,任何機械連桿或液壓傳動造成的額外延遲,都可能讓車輛錯過最佳避險時機。而線控系統可以在幾毫秒內把信號傳輸到底盤執行器,讓反應足夠快。

機械連接的布局也會限制車內空間設計。你可能曾注意到,傳統車輛的方向盤下方總會有一根明顯的轉向柱,或者底盤中部會被制動總泵和液壓管路占據。線控之后,如果完全取消傳統轉向柱,駕駛艙就能設計得更靈活,未來甚至可以讓方向盤在自動駕駛下收起,乘客享受更多自由空間。再者,在未來無人駕駛的出租車或共享出行場景中,坐到車里的人可能并不需要面對一個大大方向盤,占地方的機械連桿會讓整個車廂顯擁擠。而線上通過電子傳感器的替代,則能讓整個駕駛艙設計更加人性化。

線控技術還具有一個優勢那就是精度和可調節性。傳統的機械工程難免存在制造偏差或磨損問題,一旦零件出現輕微變形或者磨損,就可能導致轉向時產生“松曠”感,或者制動踏板的行程有了細微差異。而線控系統依賴軟件進行反饋和控制,可以在出廠時通過標定消除大多數靜態誤差,還能根據車輛行駛狀態自動調整,比如在濕滑路面時加強制動分配、防止車輪抱死;在高速行駛時加大轉向阻尼,讓駕駛員感覺更穩;在低速泊車時又自動“放軟”轉向,讓司機更輕松地操作。所有這些細節都可以通過軟件不斷升級和迭代,不需要動到硬件。

再一方面就是安全與冗余,自動駕駛車輛往往需要保持“失效仍能安全停車”或者“失效仍能保持基本操縱能力”的特性。如果采用傳統液壓制動萬一主泵漏油,車輛可能立刻失去制動能力;如果轉向柱出現斷裂,方向盤將毫無意義。而在線控架構下,只要一個通道發生故障,備用通道就能立即接管,從而讓車輛平穩地繼續當前操作,或者在安全條件允許時自動駛出行車道并減速至停車。再配合實時的故障診斷和健康監測,手握方向盤或遠程監控中心都能立即獲知“系統有個部件出了問題,但還不至于危險,我們可以在最近服務站做檢修”的信息。

線控讓汽車還更容易與自動駕駛算法對接。自動駕駛的“腦子”本質上是一個高性能計算平臺,它不斷地讀取各種傳感器(如攝像頭、毫米波雷達和激光雷達)的數據,再做出決策——比如規劃路徑、判斷障礙物、預測行人意圖等。傳統機械操控如果還在轉向柱、液壓泵和拉線之間有太多延遲和不確定性,就難以讓算法對車輛底盤姿態進行精準控制。而線控系統幾乎可以做到“決策——輸出指令——執行器執行”全流程在幾毫秒內完成,使得自動駕駛算法能夠更可靠地將決策指令傳送給車輛底盤,也能更準確地獲取反饋數據以改進算法。

線控技術更有助于整車輕量化和能效提升。機械連桿、液壓管路以及大尺寸的助力泵往往重量不輕。一輛搭載傳統動力轉向和液壓制動系統的車,其機械系統和液壓系統的重量就能達到幾十公斤;而線控系統只需要一些電機、減速器和管線,重量可以縮減到原來的一半甚至更輕。同時,電子執行器和電動助力電機不僅能在不使用時完全斷開能耗,還能和電動汽車的能量回收系統配合,實現制動時的動能回收,把能量存入電池。這對純電動汽車尤為重要,因為能量回收不僅能延長續航里程,還能減少制動器件的消耗。

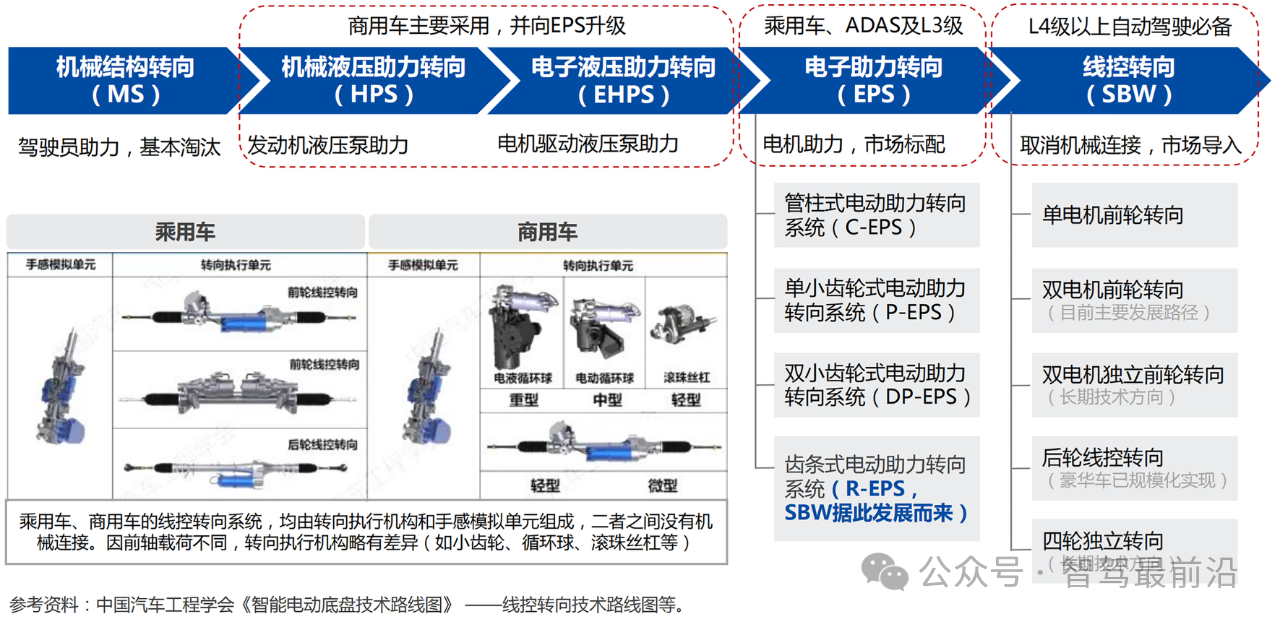

正因為這些優勢,越來越多的整車廠和零部件供應商投入大量資源進行線控技術研發。到2025年,已經有許多量產車型具備某種程度的線控功能,雖然大多數還沒有完全去掉機械連桿,但轉向助力電機、電子制動助力以及電子節氣門早已成為許多主流車型的標配。雷克薩斯、梅賽德斯-EQS、特斯拉等高端或新能源車型,都已率先在轉向助力和制動方面朝著線控化邁出了關鍵一步。即使在沒有完全取消機械連接的情況下,它們也把核心執行部分做得越來越“電子化”,為最終的全面線控奠定了基礎。

線控技術有哪些問題?

線控技術并非完美無缺,還面臨著一系列挑戰和技術難題。汽車功能安全(Functional Safety)要求非常嚴苛,要讓一根電子信號取代機械連桿,就意味著萬一這根信號斷了或者發送錯誤,就可能讓車輛瞬間失去轉向或制動能力。為此,線控系統需要在硬件層面做雙核鎖步、三路冗余,在軟件層面做無數次的故障模擬、耐久測試以及極限工況測試。這些驗證工作往往需要數百萬公里的道路測試和數千小時的臺架測試,才能確保車輛在任何環境下拆一截線都不會“毀滅性失控”。這些投入,讓許多中小供應商望而卻步,也讓線控系統的研發成本居高不下。

電磁兼容(EMC)問題也是非常棘手。線控系統里有大量高功率電機、電控泵以及高速通信總線(比如汽車以太網、FlexRay或高速CAN),它們在工作時會產生強大的電磁干擾。如果沒有做足夠的屏蔽、濾波和接地設計,就有可能讓傳感器采集到錯誤的數據,或者通信鏈路出現瞬時丟包。這在普通道路環境里還好說,但一旦遇到手機信號干擾、其他車輛的雷達波、充電樁的高頻電磁噪聲,就可能導致線控系統誤判,從而出現控制延遲或者失靈。在工程實踐中,往往要在每一塊線路板上做多層屏蔽,在每根線束里加濾波器,還要在整車試驗中進行數百種惡劣電磁環境測試,才能把風險降到最低。

故障切換過程中如何保持用戶體驗也是非常大的考驗。即便設計了雙路冗余和故障監測系統,當主通道一旦出現問題,備用通道要毫秒級完成切換,這期間駕駛員可能會感到方向盤突然變軟或者剎車踏板傳來的踩踏感變得不一樣。如果處理不當,就容易讓駕駛者產生恐慌,自以為“剎車壞了”或者“方向盤要失控了”,進而出現極端操控。因此需要再設計時會通過特殊的軟件策略來平滑切換,比如在切換瞬間通過電機的力反饋模塊模擬出一致的觸感,讓駕駛員感覺不到明顯差異。即便車輛已經出現部件故障,也能讓人認為只是腳底下的感覺“有點不對勁”,而不會驚慌失措。

從成本角度看,線控系統目前仍然比較昂貴。即便很多汽車廠商想要大規模普及,但單套線控轉向加線控制動加線控油門的硬件成本動輒上萬元,更別說還要進行大量的軟件開發、系統集成和驗證測試。只有當整車銷量達到一定規模,或者供應鏈進一步成熟之后,成本才有可能顯著下降。再加上線控系統普遍要求高性能車規級芯片(通常采用雙核鎖步微控制器或者信號處理器)以及高帶寬通信總線(如以太網芯片、FTB電磁屏蔽電纜等),都進一步推高了成本門檻。因此,在線控技術全面普及之前,還需要經歷一段時間的技術迭代和市場教育。

線控技術未來發展會如何?

整車電子電氣架構會向“域控制”與“分布式計算”方向發展。如今很多汽車廠商已經開始將轉向、制動和動力域分離,讓各自擁有獨立的域控制器;未來,這些域控制器會通過更高速、更可靠的以太網融合在一起,實現更低時延、更高冗余的控制網絡。也就是說,線控系統不再僅僅是某個單獨的“轉向ECU”或“制動ECU”,而是所有執行機構都會接入到一個高度確定性的網絡里。汽車就像大型工業機器人,每個“關節”都能在網絡里互相協作,并通過云端或遠程更新,不斷擴充新的功能。

隨著大數據和人工智能在車載系統中的應用,線控模塊也會具備更強的“自診斷”和“預測維護”能力。未來的線控系統會在日常行駛時不斷采集電機電流、溫度、壓力曲線、振動特征等海量數據,然后通過邊緣計算和云端分析,提前預測零部件的老化趨勢。當系統發現哪個電機的摩擦會增加、哪個閥門的響應時間變長時,就會提前提醒車主或安排最近的售后服務,而不是等到零件徹底損壞后才發現問題。這樣不僅能提高行車安全,也有助于降低維護成本和提高整車可靠性。

線控系統也將與OTA(Over-the-Air,即空中升級)深度融合,形成軟件定義車輛(Software-Defined Vehicle,SDV)的新模式。傳統汽車的功能一旦下線后就很難修改,哪怕發現了軟件小bug,也只能通過召回或者售后進廠升級。在未來,汽車會像智能手機一樣,定期從廠商的云平臺獲取新的線控算法優化、故障修復補丁和性能提升包。如通過一次OTA升級,就可以讓車輛的轉向力反饋手感更加自然、制動邏輯更加平順,甚至在某些場景下能自動學習最優的控制策略。這樣,線控技術的持續進化不會受限于硬件不變,而是隨著時間推移不斷“自我進化”,為用戶帶來更加安全、舒適和智能的體驗。

線控技術未來或將不再局限于乘用車,在商用車、特種車輛乃至農業機械、礦山作業車、軍用裝備上也同樣具有廣闊應用前景。想象一下,一臺無人駕駛的礦山卡車在線控系統的支持下,不僅能保證精準搬運和安全避讓,還可以遠程被監控中心“調兵遣將”,完成連續幾小時的高強度作業,更不用擔心司機疲勞或者遇到危險環境無法及時躲避。同樣,在智慧農業領域,通過線控技術實現的自動駕駛拖拉機可以精準作業,根據土地情況和作物需求自動調整轉向與動力分配,大幅提升農業生產效率。

還有一個值得一提的發展方向是跨領域技術融合。隨著5G通信、V2X(Vehicle-to-Everything)車聯網技術以及邊緣云計算的成熟,線控系統不再是孤立運行的“本地腦+本地執行器”,而會和整個城市交通網絡、路側設備、云端大腦緊密互聯。在未來的交通場景中,當一輛自動駕駛汽車接近路口時,路口的智慧路燈會通過V2X通信提前發送道路狀態、紅綠燈配時和行人動態等信息,線控系統接到信息后會提前做出制動或轉向準備,整個過程在幾毫秒內完成,乘客幾乎感覺不到任何延遲。這種人與路、車與云的深度協同,將讓線控技術的優勢進一步放大,也讓交通變得更安全、更高效。

最后的話

線控技術的核心就是把原本依靠機械和液壓實現的車輛操縱動作,變成了電子信號+控制算法+電動執行器的組合,從而讓車輛的反應更加迅速、精準,系統更加靈活且冗余更高,也為自動駕駛的全面普及奠定了基礎。它為整車設計打開了更多可能性,讓車內空間設計更靈活,為用戶帶來更為個性化的駕駛體驗,也讓智能網聯汽車能夠與自動駕駛算法實現無縫銜接。

線控技術所帶來的變革,就像給汽車裝上了一套全新的“電子神經系統”,讓它具備了前所未有的智慧與敏捷,也為未來無人駕駛時代的到來提供了最基本的保障。在接下來的幾年里,隨著更多具備線控功能的車型批量上市,線控將成為衡量一輛車“智能化水平”的重要指標,我們或將一起見證汽車從“鋼鐵機器”到“電子智能體”的華麗蛻變,而線控技術正是這場變革中最耀眼的火種之一。

審核編輯 黃宇

-

線控技術

+關注

關注

2文章

13瀏覽量

8606 -

執行器

+關注

關注

5文章

387瀏覽量

19867 -

自動駕駛

+關注

關注

788文章

14292瀏覽量

170408

發布評論請先 登錄

卡車、礦車的自動駕駛和乘用車的自動駕駛在技術要求上有何不同?

自動駕駛技術落地前為什么要先測試?

一文聊聊自動駕駛測試技術的挑戰與創新

標貝科技:自動駕駛中的數據標注類別分享

標貝科技:自動駕駛中的數據標注類別分享

線控技術是自動駕駛落地的必要條件嗎?

線控技術是自動駕駛落地的必要條件嗎?

評論