惡性腫瘤的早期診斷與精準監測是臨床醫學與基礎研究的核心挑戰。癌胚抗原(CEA)作為結直腸癌、胃癌及乳腺癌等多種實體瘤的關鍵腫瘤標志物,其濃度異常升高與腫瘤負荷及進展顯著相關。實現CEA的超靈敏檢測,對早期篩查、療效評估及個體化治療策略制定具有重要臨床價值。光電化學(PEC)生物傳感技術憑借高信噪比(低背景干擾)與單光子級檢測靈敏度的優勢,成為新興腫瘤標志物分析平臺。其通過光能驅動光生載流子產生、分離和轉移,產生穩定電化學信號。然而,現有PEC技術面臨三重瓶頸:

1、光電轉換效率受限:光電極材料普遍存在載流子復合率高、能帶結構失配問題,導致光生電子-空穴對分離效率低下;

2、外源供能依賴:需持續外部偏壓維持電荷定向遷移,阻礙設備便攜化與植入式應用;

3、長期穩定性不足:光照下材料光腐蝕及生物污染引發信號衰減,制約臨床環境可靠性。

發展兼具高效光能轉化、自驅動特性及生物環境穩定性的PEC傳感平臺,是突破當前技術壁壘的關鍵路徑。

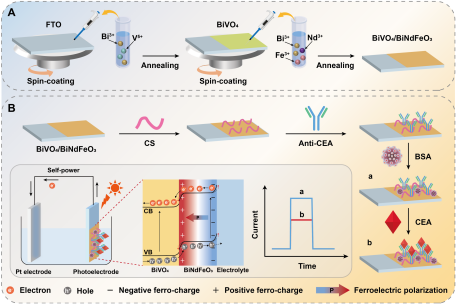

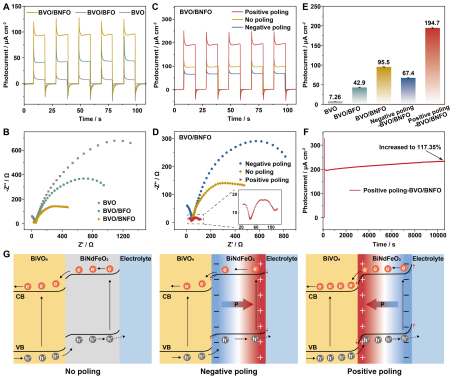

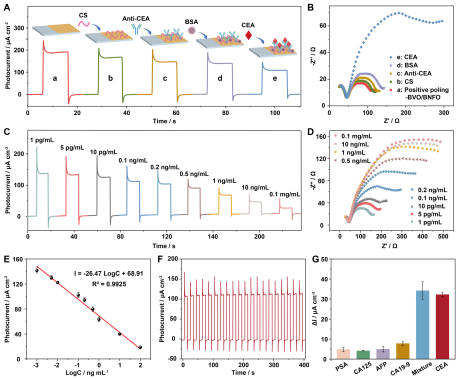

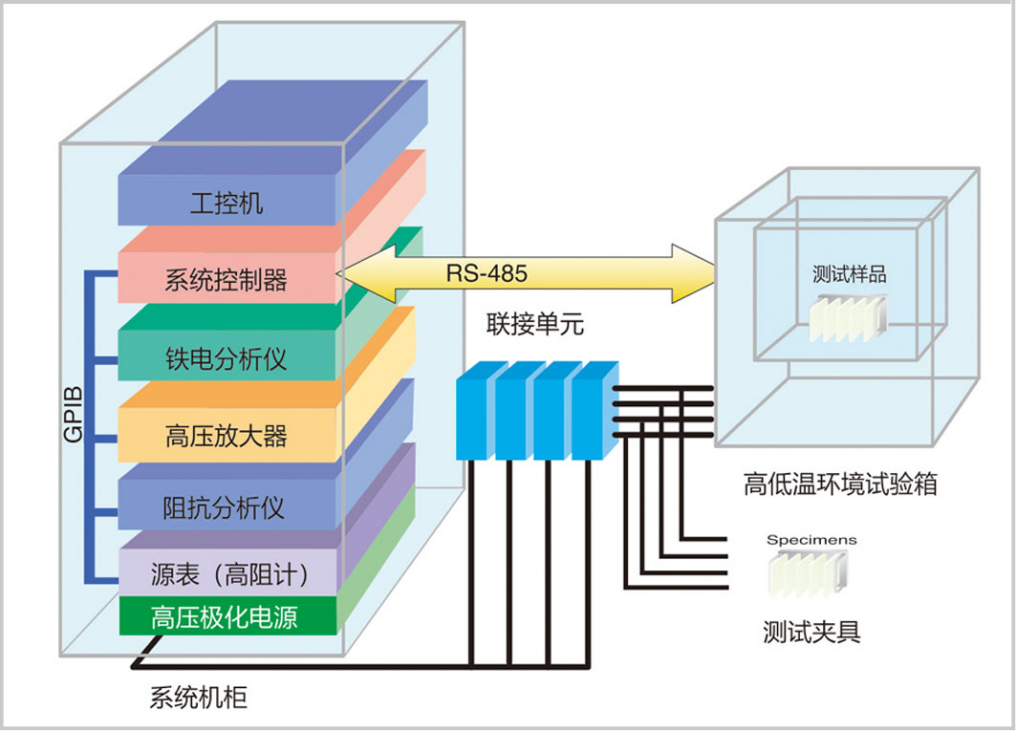

近日,暨南大學游道通副教授提出了一種融合缺陷調控、異質結構筑、鐵電極化調控的三重協同策略,成功構建了BiVO4/Bi0.95Nd0.05FeO3(BVO/BNFO)半導體-鐵電異質結光電極。通過Nd3+摻雜,有效抑制了Fe3+/Fe2+價態波動及氧空位的形成,顯著提升了材料的鐵電性能與結構穩定性。該異質結在無外加偏壓條件下展現出優異的光電轉換能力。進一步通過外加電場調控鐵電極化方向,從而調控界面能帶結構與光生電荷的分離-遷移行為,實現了光電流密度超過200%的提升,并在長時光照下保持優異的穩定性。基于該策略構建的自供能PEC生物傳感器,展現出超寬線性檢測范圍(1 pg/mL–0.1 mg/mL)與極低檢測限(1.91 pg/mL),為高選擇性、高穩定性的CEA檢測提供了新方案,也為鐵電材料在生物傳感領域的應用開辟了全新方向。相關成果以“Ferroelectric polarization modulation self-powered photoelectrochemical biosensor for sensitive CEA detection based on semiconductor-ferroelectric heterojunction”為題發表在《Chemical Engineering Journal》上,該工作的第一作者是廈門大學在讀博士生劉磊和游道通副教授。

該工作的核心亮點如下:

(1) 半導體-鐵電異質結光電極的構建與性能突破

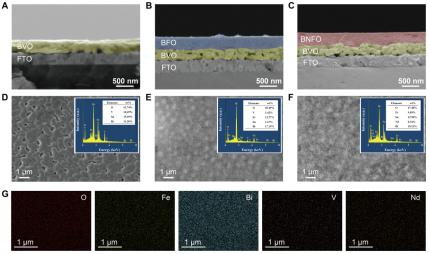

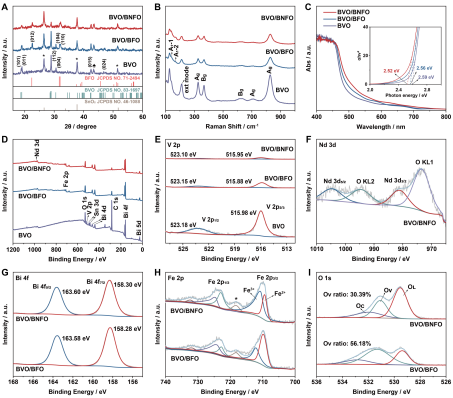

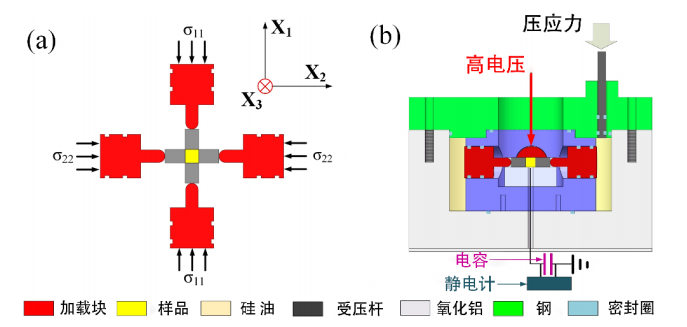

通過溶膠-凝膠法、旋涂法及高溫熱處理構建Nd3?摻雜BiFeO?鐵電薄膜(Bi0.95Nd0.05FeO3, BNFO),并與BiVO4(BVO)形成獨特的半導體-鐵電異質結光電極。利用BNFO鐵電材料的自發極化可在內部和界面形成強電場,,顯著提升光生載流子分離效率,抑制復合。該BVO/BNFO異質結的光電流密度較純BVO和未摻雜的BVO/BFO分別提高13.15倍和2.23倍。

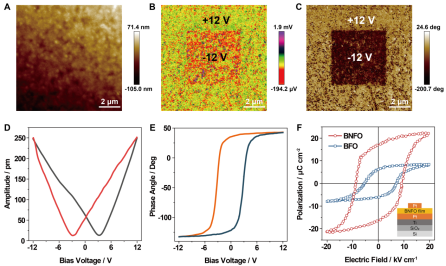

(2)鐵電極化動態調控界面能帶與電荷傳輸

外電場調控鐵電極化方向可優化異質結界面能帶彎曲及載流子輸運路徑。在正極化狀態下,BVO/BNFO的光電流密度較未極化/負極化狀態分別提升203.9%和288.9%,且在持續光照下保持優異穩定性(性能增長了117.35%/10000 s)。

(3)設計的PEC生物傳感器可以自供電模式工作

BVO/BNFO半導體-鐵電異質結中形成的內建電場和鐵電極化誘導電場,可以在無需氧化還原介質或外部電壓的情況下提供非常強的驅動力來增強光載流子分離,這可以有效消除氧化/還原物質的干擾,并將對光電極上生物分子的損害降至最低。

(4)A位摻雜策略調制鐵電性能

稀土Nd3+摻雜可以有效抑制氧空位與Fe價態波動,從而提升了BiFeO3材料的鐵電穩定性和極化性能,將Bi0.95Nd0.05FeO3薄膜的剩余極化強度提升至17.12 μC cm-2,是BiFeO3(6.27 μC cm-2)的2.73倍。

(5) 超高靈敏度CEA檢測與臨床驗證

自供電PEC傳感器對CEA的檢測限低至1.91 pg/mL,線性范圍橫跨5個數量級(1 pg/mL–0.1 mg/mL)。在人血清樣本中表現出優異的選擇性(干擾物響應<3%)與重現性(RSD=3.13%),在CEA的臨床診斷中具有良好的應用前景。

圖1.BVO/BNFO半導體-鐵電異質結及其CEA檢測傳感器的構建和傳感機理示意圖

圖2.BVO、BVO/BFO及BVO/BNFO光電極的形貌表征

圖3.BVO、BVO/BFO及BVO/BNFO光電極的晶體結構、組分與光學性能研究

圖4.Nd3+摻雜對BFO鐵電性能的調控效應分析

圖5.BVO、BVO/BFO及BVO/BNFO光電極的PEC性能及極化調控機制分析

圖6.BVO/BNFO光電極對CEA的PEC檢測性能分析

【總結與展望】

鐵電極化調控的自供電PEC傳感技術通過極化電場優化電荷分離、異質結結構增強光響應及抗干擾界面設計,顯著提升了腫瘤標志物檢測的靈敏度與便捷性。未來需進一步推動設備便攜化及AI輔助診斷的臨床轉化,為癌癥早期篩查提供突破性工具。

原文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.162157 來源:課題組供稿

-

傳感技術

+關注

關注

5文章

545瀏覽量

47004 -

PEC

+關注

關注

0文章

20瀏覽量

20892

發布評論請先 登錄

高鐵牽引站環網柜局放監測設備:護航高速鐵路供電安全的“科技哨兵”

TiO2/WO3納米陣列II型異質結與脂質體介導的電子供體裝備策略相結合的PEC免疫傳感器

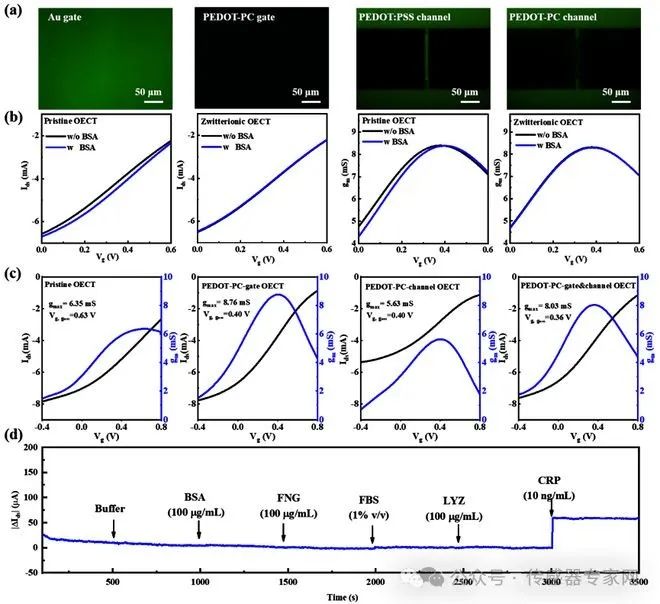

上海大學:可于復雜生物環境中實時監測生物標志物的即用型OECT生物傳感器

暨南大學選購我司HS-STA-001同步熱分析儀

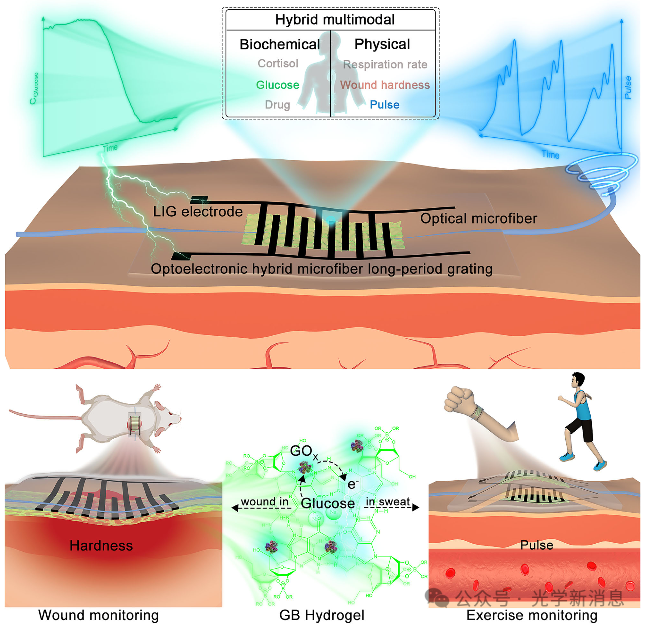

里程碑式進展!新型光電多模態傳感器誕生,糖尿病監測迎來革命性突破!暨南大學、東莞理工學院

漢陽大學:研發自供電、原材料基傳感器,開啟人機交互新篇章

暨南大學:基于傾斜光纖布拉格光柵局域光散射的原位表面濁度傳感器

長江存儲在美國起訴美光侵犯其11項專利,暨南大學與廣州大學研發集成的適體傳感陣列用于汗液中藥物監測

暨南大學:鐵電極化調控的自供電、高靈敏PEC型腫瘤標志物傳感技術

暨南大學:鐵電極化調控的自供電、高靈敏PEC型腫瘤標志物傳感技術

評論