近年來,生態環境監測正從傳統的人工采樣+實驗室檢測方式,向實時、高頻、自動化、智能化方向快速演進。氣候變化、水體富營養化、土壤污染、植被退化等問題日益復雜,對監測數據的時效性、空間覆蓋和定量精度提出了更高要求。

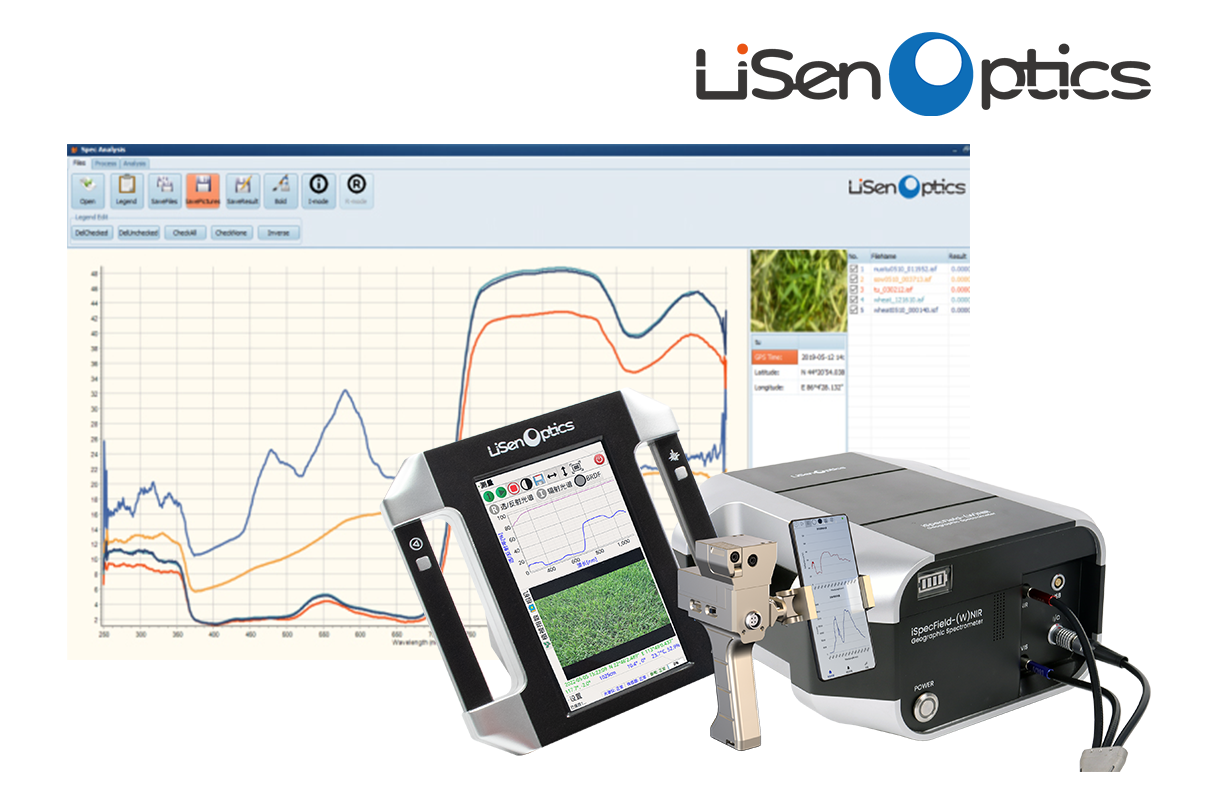

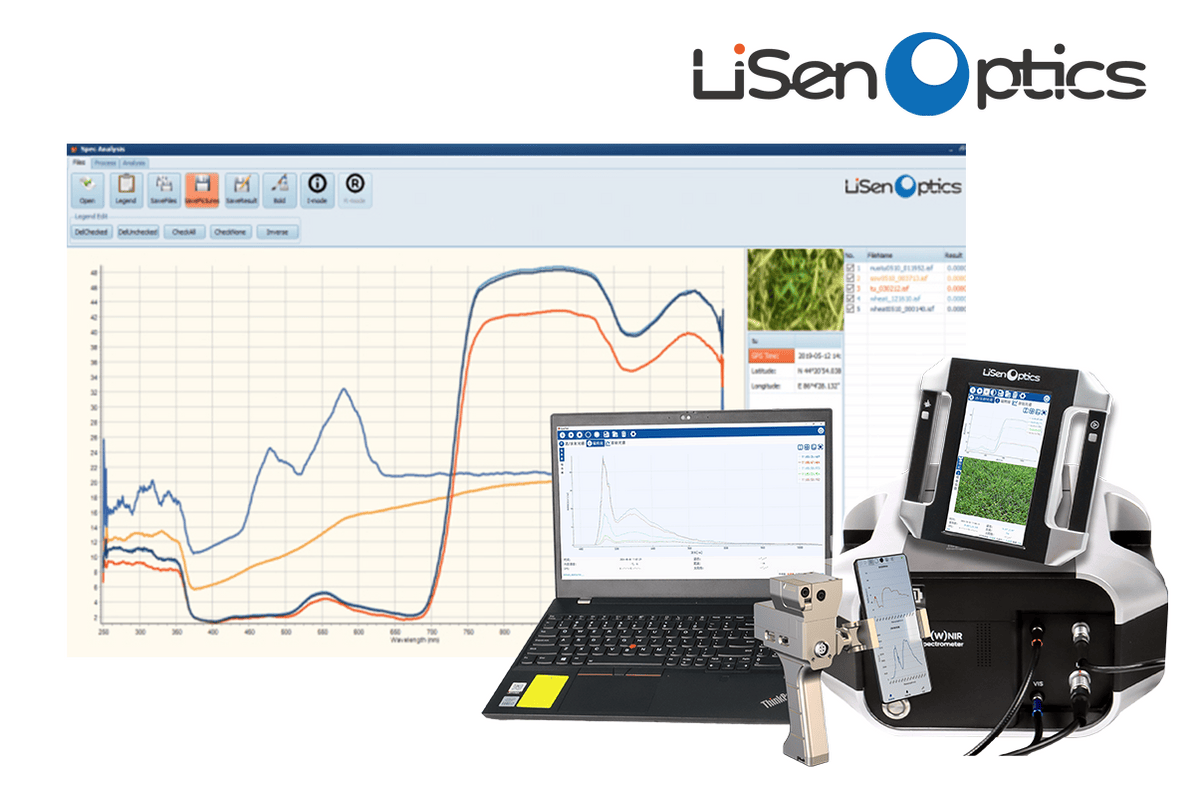

在這一進程中,地物光譜儀作為連接地面與遙感的關鍵傳感設備,正扮演著提升數據獲取效率的“倍增器”角色。相比傳統手段,它以非接觸、無損、高分辨率的方式,顯著提高了生態環境數據采集的速度與精度。

一、傳統監測方式的效率瓶頸

在過去,生態監測通常包括:

人工采樣 → 運輸 → 實驗室分析 → 數據錄入

耗時長(數小時到數天)

空間覆蓋有限(點狀分布)

成本高、頻率低

這在面對快速變化的環境過程(如洪水淹沒、突發污染、短周期植被枯榮)時明顯滯后,難以支撐動態管理與應急響應。

二、地物光譜儀的“高效采集力”來自哪里?

1. 一秒成像,多指標同步輸出

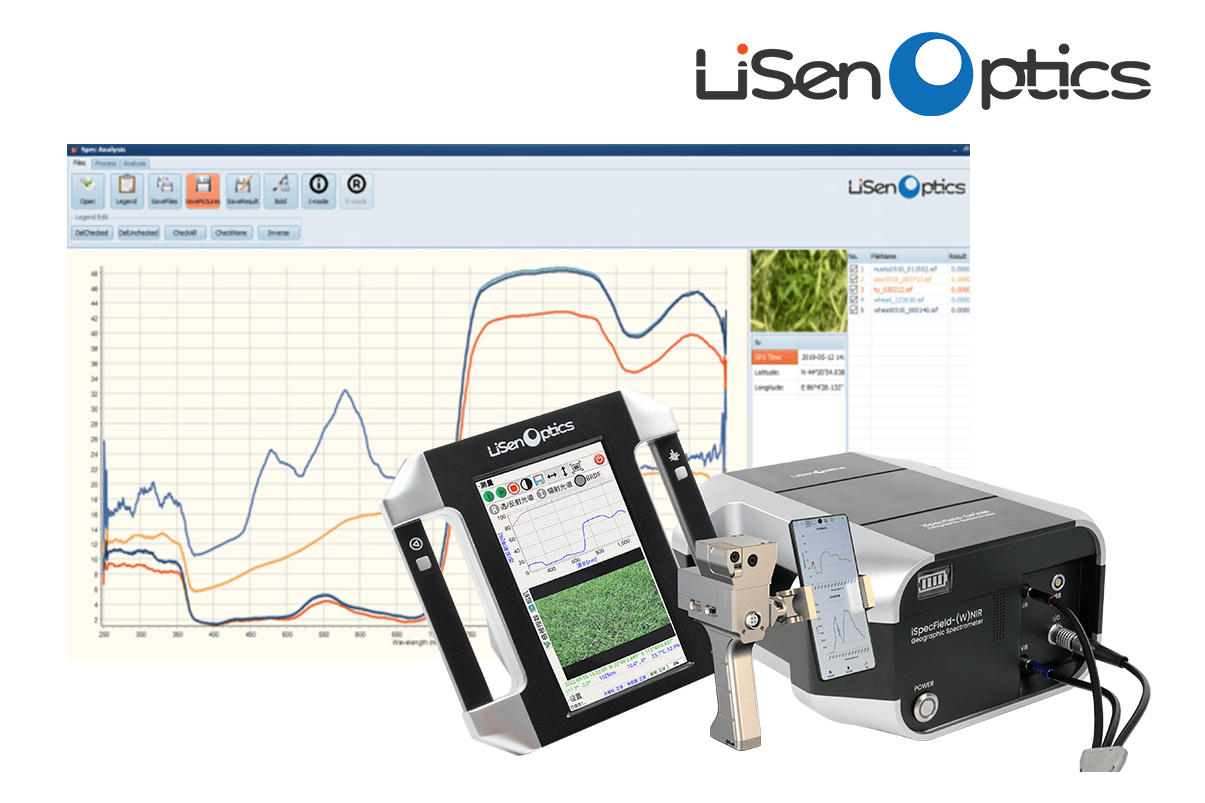

地物光譜儀能在不到1秒的時間內獲取從可見光到近紅外甚至短波紅外(常為350–2500 nm)的連續光譜信息。一個完整的反射光譜曲線,可用于反演:

土壤含水率、有機質、鹽分、重金屬;

水體懸浮物、葉綠素、溶解有機質;

植被葉綠素、氮素、病變程度;

人工地表(瀝青、混凝土等)類型識別;

一次測量=多個生態因子同步估算,極大壓縮了信息采集的周期。

2. 高頻率、多場景采集能力

野外便攜測量:隨時部署于田野、林地、水體;

固定站點集成:與氣象塔、生態站聯網,構建全天候、自動化監測節點;

搭載無人機/地面機器人:構建區域級、定點+軌跡的動態掃描系統。

采集頻率可達分鐘級、天級,適合對快速演變的環境過程進行連續觀測。

三、典型應用場景:效率體現在哪?

1. 湖泊水質變化監測

傳統做法:船采樣 + 化驗 → 2天以上才出數據。

地物光譜儀:每隔100米測1次,數分鐘即可覆蓋整個湖區,實時識別水華暴發區域的葉綠素a峰(~705 nm)、CDOM吸收帶(~400–500 nm)。

2. 林區病變快速排查

通過地物光譜儀識別葉綠素含量變化(紅邊位移)、葉片結構變化(短波紅外反射),可在大面積林地中快速定位病蟲害爆發點位,為后續無人機施藥和生態干預節省大量排查時間。

3. 土壤退化帶監測

在干旱半干旱區,傳統每年人工取樣1次,監測延遲。

地物光譜儀搭載于無人車巡檢,每周可重訪同一條樣帶,持續追蹤土壤有機質、水分與鹽分變化,形成動態退化趨勢圖。

四、與智能算法的結合,進一步釋放效率潛力

地物光譜儀的數據天生適合AI建模:

光譜反射率=連續變量 → 可用于深度學習建模;

可與遙感影像、無人機照片等多源數據融合;

可與歷史監測庫、氣候數據、土地利用信息聯動,構建預測模型;

例如:訓練神經網絡模型識別光譜特征與水質指標的映射關系后,一次光譜掃描即獲得COD、氨氮、濁度等多參數估值。

五、構建“空—地—智能”一體化監測體系

在環境監測體系中,地物光譜儀正成為連接宏觀遙感與微觀實測之間的“橋梁”:

衛星遙感 → 提供大尺度趨勢;

地物光譜儀 → 提供高精度現場驗證與建模樣本;

AI模型 → 把小樣本信息泛化到大區域,實現智能填圖與預測;

生態平臺 → 實現云端數據自動處理與管理;

這套體系實現了從“樣點-樣帶-區域-流域”的高效擴展,使生態監測真正走向智能化。

六、總結:效率的躍升,源于傳感手段的革新

地物光譜儀作為生態環境智能監測的關鍵工具,其高時效、高頻率、多參數同步、自動化集成的特性,讓過去繁重的“采樣+化驗”過程得到極大簡化,真正實現了“以光為筆,以光譜為字,讀懂自然變化”。

隨著AI算法、無人平臺、遙感系統的融合加深,地物光譜儀將在未來環境監測中扮演更加核心的角色:不僅采得快,還看得準、用得上。

如果你對“如何構建生態光譜數據庫”、“野外采集+AI建模流程”感興趣,我可以寫一篇技術路徑文章來介紹,有需要嗎?

歡迎關注萊森光學,了解更多光譜知識。

萊森光學(深圳)有限公司是一家提供光機電一體化集成解決方案的高科技公司,我們專注于光譜傳感和光電應用系統的研發、生產和銷售。

審核編輯 黃宇

-

地物光譜儀

+關注

關注

0文章

97瀏覽量

3417

發布評論請先 登錄

地物光譜儀在作物營養監測中的應用

地物光譜儀助力海洋與水體生態研究

地物高光譜儀的發展趨勢如何?

地物光譜儀:原理、應用與技術特點

手持式地物光譜儀:野外遙感環境監測的革命性工具

便攜式地物光譜儀在生態環境監測中的應用與優勢

生態環境監測智能化,地物光譜儀如何提升數據獲取效率?

生態環境監測智能化,地物光譜儀如何提升數據獲取效率?

評論